手描き武者のぼり制作いわき絵のぼり吉田 三代目絵師辰昇

〒971-8182 いわき市泉町滝尻字根ノ町73

武者絵のぼりって?画像でみる起源(由来)と歴史

|

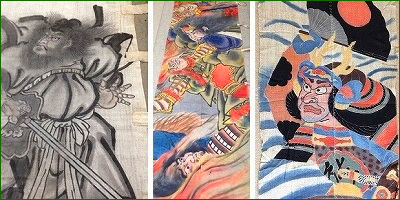

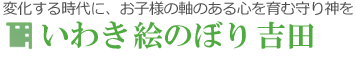

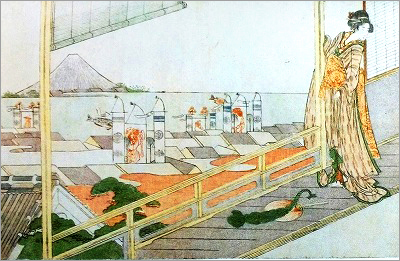

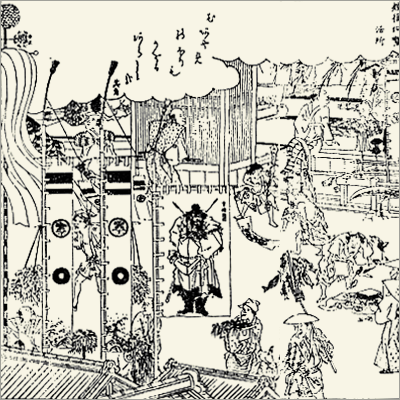

| 江戸中期の端午節句図(無銘)。 絵のぼり吉田蔵 |

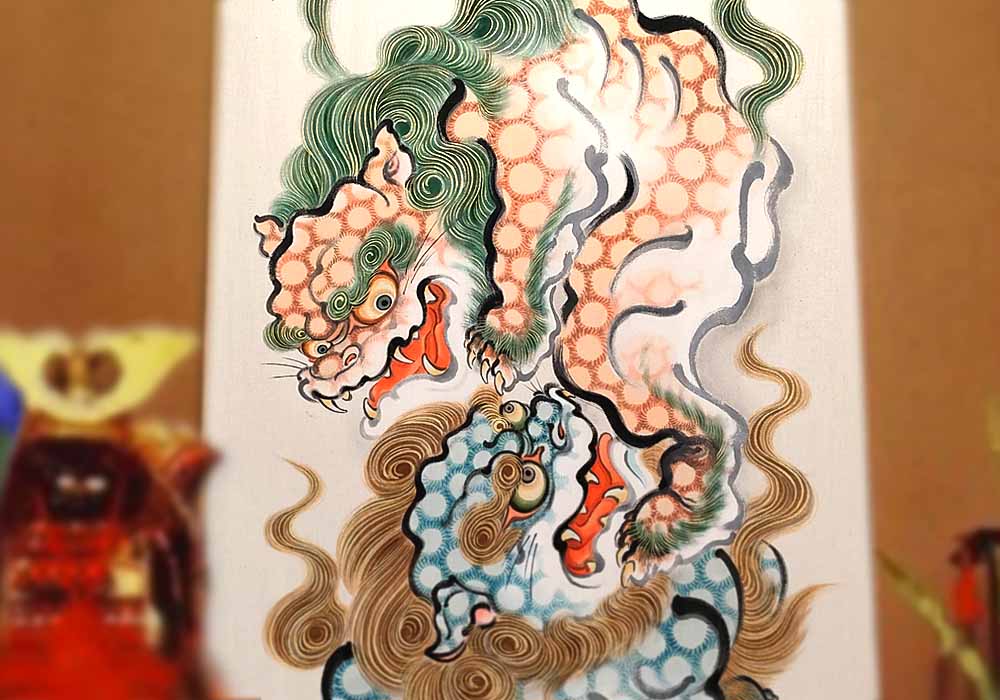

絵のぼりの起源は武士の旗指物 |

|

絵のぼり吉田蔵 |

絵のぼりは旗指物(軍旗)が起源五月の節句に飾る「武者絵のぼり」の起源は、武士の「旗指物(はたさしもの)」に由来します。旗指物とは、武士が合戦の際に敵味方を識別するために用いた軍旗です。戦国時代が終わり、江戸時代になると、この旗指物が節句祝いの「絵のぼり」に変化しました。 |

太平の世になり武具が五月の端午節句飾りへ |

江戸時代になると武具がお祝いの儀式に飾られた戦国時代が終わると、武士が先祖から代々受け継いだ武具は、お祝いの儀式に活用されるようになりました。 特に男の子の端午節句では、湿気やすい季節柄もあり、虫干しをかねて、様々な武具を屋外に飾る習慣が広まりました。 |

|

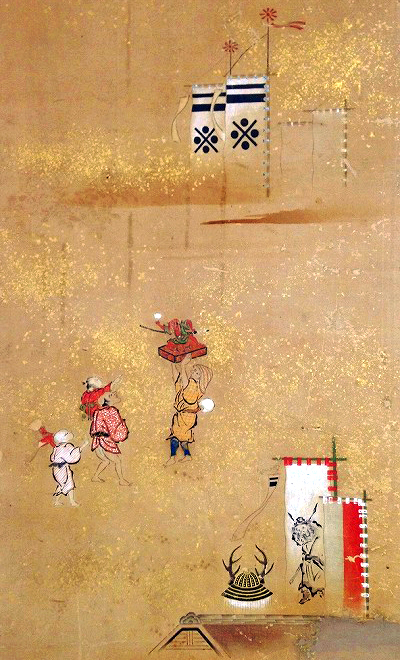

| 端午節句襖図下絵(無銘)。江戸中期。 絵のぼり吉田蔵 |

旗指物におめでたい絵を描き、初節句祝いにそうした武具のひとつである旗指物(軍旗)には、絵師に男児の成長を祈願した絵を描かせ、庭先に飾ることが通例となりました。 これは初節句に男児の誕生を神様へ知らせる目印(依代)であると同時に、通りがかる人々の目を楽しませ、その家の力を周囲に誇る役割も果たしました。 こうして五月節句幟(のぼり)(武者絵のぼり)の風習が始まったのです。 |

江戸時代、絵師のキャンバスとなり広く浸透 |

|

| 絵のぼりを飾った景色。 引用:五月の景(葛飾北斎/1805年)より |

太平の世に、絵のぼり(五月節句幟)文化が開花かつて戦乱の世には武具だった旗指物は、太平の世が訪れると、五月の絵師のキャンバス「絵のぼり」に生まれ変わりました。 五月の青空にはためき、心がわくわくする絵の描かれたのぼり旗。図柄の題材は、どれも子供の幸せを願った美しいものばかり。 この風習は全国的に行われ、民間にも浸透し、たくさんの人々に親しまれました。 |

絵のぼりは絵師の腕の見せどころ |

|

| 鍾馗図幟(歌川芳輝)。江戸後期。 絵のぼり吉田蔵 |

江戸時代の絵のぼり制作者たち

江戸時代に絵のぼりを描いたのは、染師、地方絵師、町絵師、そして御用絵師など、さまざまな人たち。

なんと、葛飾北斎も大きな「朱鍾馗図幟」(ボストン美術館蔵)をはじめ、節句の作品を数多く制作しました。 |

江戸~明治は外飾りの主流 |

|

| 江戸後期の端午節句 引用:東都歳時記-端午市井図(1838年)より |

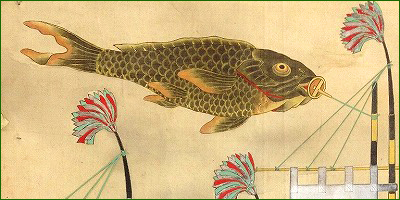

絵のぼりは節句飾りの主役明治ごろまで、絵のぼりは節句の外飾りの主流でした。実は、鯉のぼりは江戸中期になってから絵のぼりの付属品としてはじめて誕生しました。 しかし明治ごろまでの人々は、武具がルーツの絵のぼりを重視しており、鯉のぼりはまだ脇役だったのです。 鯉のぼりの起源は以下のページへ。 |

なぜ「武者絵のぼり」と呼ばれる? |

|

| 義経の弓流し図幟(近藤辰治)。昭和中期。 絵のぼり吉田蔵 |

時代や地域ごとの呼称五月節句の幟旗は、現在なぜ「武者絵のぼり」と呼ばれるのでしょうか。「武家が飾っていた」からでしょうか? 実はそのような理由ではなく、もとは「節句幟」などと呼ばれていましたが、最近では武者絵がよく描かれるイメージがある為に「武者絵のぼり」と呼ばれています。 他にもさまざまな呼称があり、「五月幟」「のぼり絵」「絵のぼり」「小旗」「矢旗」などがあります。 |

素材や大きさの歴史 |

|

| 室内用小型絵のぼり。 引用:端午節句(喜多川歌麿/1803年)より。 |

|

| 昭和前期の端午の節句、座敷飾り一式(海外向けの絵葉書)。 絵のぼり吉田蔵 |

江戸初期/武家は絹製、庶民は紙製など民間では安価な紙製の絵のぼりが使用されましたが、一方で武家や商家では高級な絹製や木綿製のものを飾り、これを家の誇りとしました。江戸中期~後期/木綿が普及木綿の普及に伴い、絵のぼりもその主流となりました。さらに、屋外だけでなく、室内用の絹製の小型絵のぼりも、武家や商家で広まりました。 この時期には、浮世絵師がデザインした木版画の絵のぼりが出版されるようにもなり、さらに絵のぼりの付属品として、鯉のぼりの原型が登場しました。 明治後期以降/工業化による量産化型染めの量産品が広まり、その後工業化したプリント製品が主流になりました。現在では、流通している武者絵のぼりの9割以上がプリント製品とされています。 しかし当工房「いわき絵のぼり吉田」では、江戸時代からの手描きの伝統を絵師辰昇が守り続けております。 福島県指定伝統的工芸品。 |

まとめ |

さらに詳しい歴史については、収集家の北村 →Wikipedia五月幟のページを見る 初節句を彩る「いわき絵のぼり」の紹介動画です。これまでにお客様から寄せられた貴重な写真の数々、初節句の勇壮な雰囲気をご覧ください。 |

この記事の執筆者:いわき絵のぼり吉田の絵師

|

|

手描き武者のぼり「いわき絵のぼり吉田」。福島県指定伝統的工芸品。 |

|

[伝統的な屋外庭飾り]

五月の空を勇壮に彩る、人生の門出にふさわしい「旗印」です。 福島県指定伝統的工芸品 |

バナースペース

初節句を彩る「いわき絵のぼり」の紹介動画です。

— いわき絵のぼり絵師 辰昇 (@enoborishinsho) March 23, 2024

これまでにお客様から寄せられた貴重な写真の数々、初節句の勇壮な雰囲気をご覧ください。#いわき絵のぼり #初節句 #こどもの日 pic.twitter.com/b5MEGGyTq7

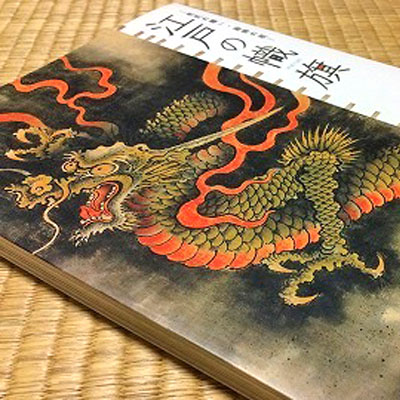

「降り龍図大幟」木綿に顔料

— いわき絵のぼり絵師 辰昇 (@enoborishinsho) April 18, 2024

作画のつづき、縦長画像です。 pic.twitter.com/e29bFdvyJW

「波兎図」

— いわき絵のぼり絵師 辰昇 (@enoborishinsho) April 17, 2024

室内用いわき絵のぼりです。

【由来】

兎は多産であることから、五月節句の絵のぼりでは、お子様の人生の繁栄を願う絵柄です。

この題材は江戸時代など古い時期に親しまれていたようですが、素敵な画題なので、近年復活させました。#端午の節句#初節句#いわき絵のぼり pic.twitter.com/LaWM2n0OrW

投稿が遅くなってしまいましたが、

— 北彩養鯉 (@irodori_koinbr) April 15, 2024

先日いわき絵幟の辰昇先生の工房見学をさせていただきました。お忙しい中有難う御座いました。

絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。

中でもやっぱり先生の作る鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。

生で見なきゃもったいないです!

→続く① pic.twitter.com/Xiqx2eWxw1

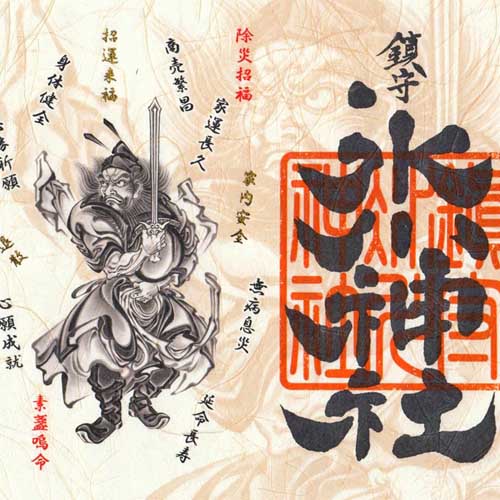

「鍾馗(しょうき)」様、屋外用いわき絵のぼり制作途中です。

— いわき絵のぼり絵師 辰昇 (@enoborishinsho) March 22, 2024

鍾馗様は邪気を払う神様です。

江戸時代以降、節句幟(武者のぼり)の人気の画題となり、男児の健やかな成長を願って端午の節句に飾られるようになりました。#いわき絵のぼり#端午の節句 pic.twitter.com/y10zhQ73bB